原标题:重回武汉:那些关停的医院、推倒的隔离与搁置的摆渡车

4月2日,湖北武汉,医生何平与护士胡娟娟站在协和医院西院区内。这里在封城期间被划为新冠肺炎定点医院,如今这里已恢复正常门诊。新京报记者 郑新洽 摄

4月2日,湖北武汉,医生何平与护士胡娟娟站在协和医院西院区内。这里在封城期间被划为新冠肺炎定点医院,如今这里已恢复正常门诊。新京报记者 郑新洽 摄

庞益兵第四次跨上摆渡车,用力地踩了几十脚油门,发动机仍无反应,他终于放弃。一年以前,这台摆渡车曾在火神山医院工地附近来回疾驰,不停歇地拉载着建筑工人。火神山关门了,摆渡车也插上了“牛骨头”的广告招牌,仿佛知道自己完成使命,不再动弹了。

半个月前,医生何平见到了重返武汉的援鄂医护,彼此都觉得做了一场过于真实的大梦。他们曾并肩作战的隔离病房已正常开放,当初连夜砌起的隔离被推倒、打穿的墙洞用两个柜子堵了起来。

武汉封城那日,胡守淳正在低烧,庞益兵接连收到食客退订酒席的电话,尚黎明眼前繁华的二环一下子空了,何平感觉疫情走向不明,前途未卜。

武汉解封那日,胡守淳仍在病房,自由陡然变得触手可及,他想“像狗子一样奔出去,在地上打滚”;庞益兵载儿子经过火神山,将车窗牢牢关死,不再想看见它;何平的通勤路再次变得拥堵,她头一次觉得,堵车也不错。

武汉慢慢回来了。

4月2日,湖北武汉协和医院西院区,医生何平与同事们在疫情期间所使用的对讲机,当时手机不方便携带进入新冠肺炎隔离病房。新京报记者 郑新洽 摄

4月2日,湖北武汉协和医院西院区,医生何平与同事们在疫情期间所使用的对讲机,当时手机不方便携带进入新冠肺炎隔离病房。新京报记者 郑新洽 摄

忘不了的封城记忆

武汉协和医院西院区,12楼西,耳鼻咽喉科病区。走廊的尽头是一个阳台,晾晒着患者的衣物,不时有患者拉伸肢体,眺望远方的楼群。

若非呼机上残留着反复消毒的白色痕迹、微信群里仍每天收到新冠康复者的问好,护士胡娟娟会觉得去年的疫情就是一场梦。在“梦”里,这个病区被严格封闭,穿戴三级防护才能进入,上百名新冠患者在此住院,他们不能离开病房在走廊上转悠,常常站在房门内,从玻璃窗里向她张望。

从外表上看,面色红润、活泼健谈的胡守淳,压根不像从鬼门关回来的人。4月的武汉多小雨,胡守淳出门吃饭,懒得打伞,身体健壮得很。这个65岁的武汉人,曾是12楼西的“熊猫患者”,家中存放着一沓当时的胸片、化验单、住院单,记录着他在耳鼻咽喉科病区、ICU乃至妇产科病区住院的经历。

2020年1月23日,湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知,暂停省内进出武汉的客运航班、旅客列车、客运汽车、客轮,成为标志性事件。封城期间,武汉累计报告新冠肺炎确诊病例的数量,从1月24日的572例,增长为4月8日的50008例。这座九省通衢的热闹城市头一次停摆,将一切精力投诸于疫情应对。

胡守淳出现症状正是武汉封城前后。但无论是自己的病情还是武汉的疫情,他都没往心里去,觉得自己只是感冒。

他是没有见到出城高速上乌泱泱的车,全是急着离开武汉的人。封城一早,出租车司机老袁一连接了三单,第一个客人要去孝感,他担心出了城回不来,但对方哀求他“救命”,他答应了,高速上全是车;第二个客人要去武昌站坐火车,但其实车站与机场都已停运,即便到了站人也出不去;第三个客人骑在一辆共享单车上,见了他,扔下单车就扑过来。只要能离开武汉,出多少钱乘客都愿意,有同行一趟拉了1500元,是正常价的5倍。

配送员尚黎明发现二环内一下子安静下来。配送点的附近是武汉最知名的两所医院,同济与协和,医院对面是最繁华的商业广场,往日总是车水马龙,从没有这么冷清过,他分析,一部分人已离开,另一部分留在家中,不敢出门。有两名原本要值班的同时,当日就离开了武汉。街头巷尾的餐饮店都关了,打那天以后,他再也没能在外过早。

低烧多日不退,1月27日,胡守淳终于去了医院,见到了发热门诊人满为患的景象。他很快确诊新冠,进入12楼西病区。

他在这里打了5次110,认为医生护士要谋杀自己,拒绝戴口罩、拒绝关门、拒绝配合诊疗、甚至动手打人,还曾脱光了衣服往外跑——这些都是护士事后告诉他的,他入院后很快出现了幻觉,然后失去知觉,唯一记得的只有从ICU醒来时,发现喉咙里深深插着两根管子,呼吸困难,浑身难受,想自己拔了管,早日解脱。

这场史无前例的“战疫”记忆,仍刻在城市与人们的心中。

4月1日,湖北武汉,新冠肺炎康复者胡守淳展示他住院期间与医护人员的合照。新京报记者 郑新洽 摄

4月1日,湖北武汉,新冠肺炎康复者胡守淳展示他住院期间与医护人员的合照。新京报记者 郑新洽 摄

临时客串的定点医院

早在新冠肺炎还是“不明原因肺炎”时,武汉协和医院综合医疗科主任医师何平就与它打过照面。

2020年1月8日,武汉协和医院西院收治了首批3名“不明原因肺炎患者”。这是一家综合医院,既没有感染科,也没有隔离病房,由于缺乏硬件条件,3名患者被转运至金银潭医院。那时,武汉的床位已经很紧张,转运之前,何平做好了患者会被金银潭“退回”的心理准备。

疫情的消息一早就在网络上传开,作为医生,何平的感知比一般人更直接。继参与接诊该院首批新冠患者后,她的门诊病人里出现了越来越多的肺炎患者,再过了一阵,人们开始回避医院,门诊的病人少了,与此相对的,发热门诊里排起了长龙。

为了消化越来越多的新冠患者,武汉市多次新增定点医院。1月25日,武汉协和医院西院也被征用,全院腾空,收治新冠患者。

何平一直都有了上前线的预感,形势的极速变化仍让她心头一凉,对疾病的未知加重了茫然和焦虑。虽然所有医护都排了班,但大多是口腔、骨科、耳鼻喉等毫不相干的专业,没人知道新冠到底是一种什么病,该怎么治。腾空病房时,病人不理解院方突然的“逐客令”,不甚配合。护士们则忙着重新布置病区,焦头烂额。

1月27日,首支援军北京援鄂医疗队抵达,驱散了一些何平的焦虑。这支队伍集结了北京市多家三甲医院呼吸、重症、感染等专业的医护,其中不乏SARS疫情的亲历者,抵汉后一日未歇,实地考察、出具分区改造方案,1月29日启用了首个隔离病区,何平与北京的医生一起进入病房,收治新冠肺炎患者。

武汉各个定点医院都在经历这样的变化。国家卫健委相继向武汉派出多批专家,指导病区改造、参与一线救治。短短4日间,30支外省医疗队的四千多名医护进入武汉,开展支援。

一边是改造,一边是新建。封城后,武汉确定参照北京小汤山经验,新建火神山、雷神山两家专门收治新冠肺炎的定点医院。庞益兵的家离火神山只有4公里,开车不到10分钟,他无意间闯入工地,成为了一名摆渡人。

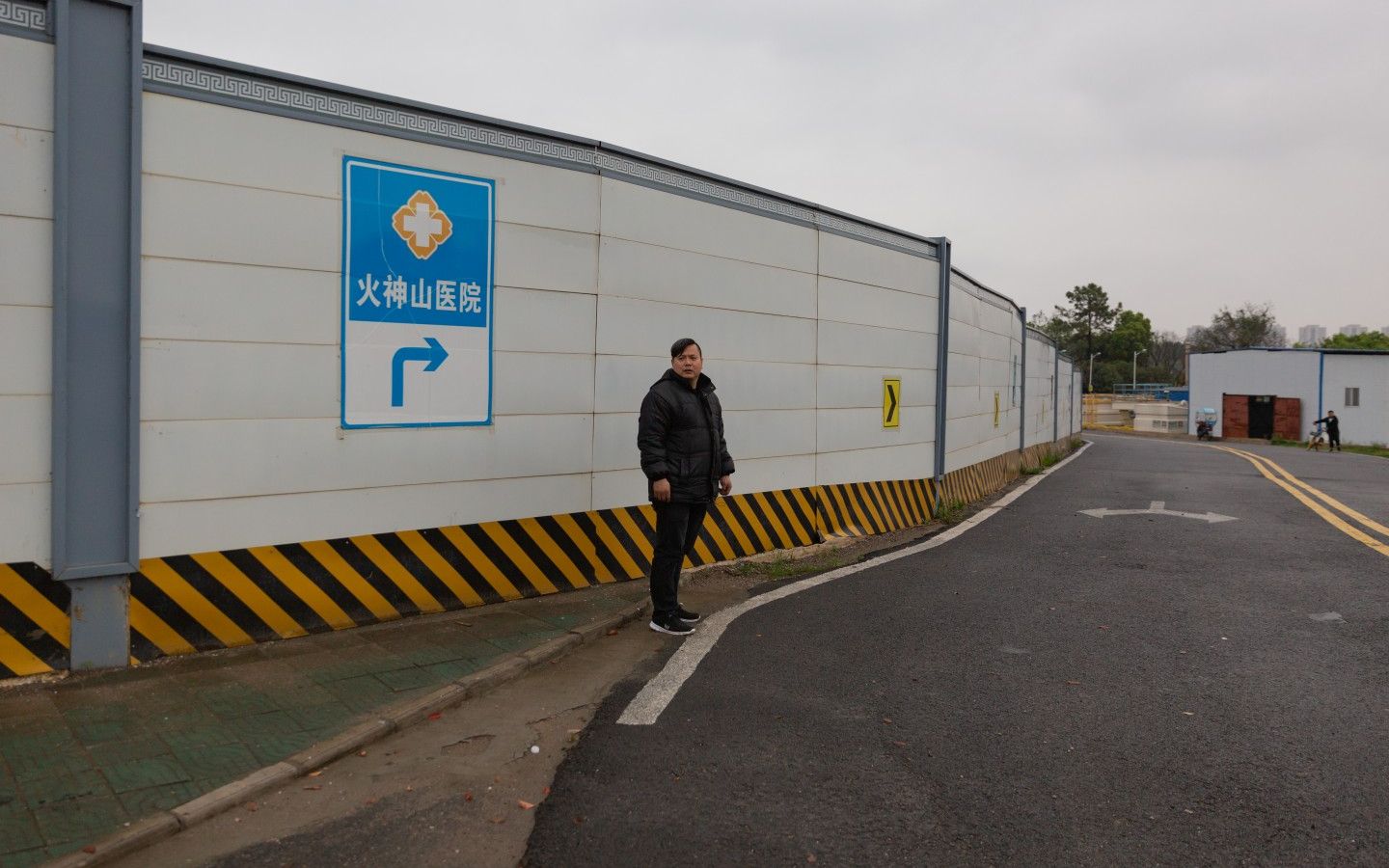

4月2日,湖北武汉,庞益兵站在已经封闭的火神山医院外。新京报记者 郑新洽 摄

4月2日,湖北武汉,庞益兵站在已经封闭的火神山医院外。新京报记者 郑新洽 摄

几万元的食材打了水漂 厨师当起摆渡人

庞益兵原本是去处理菜的。

他是土生土长的蔡甸人,有一手好厨艺,在自家的院子里经营农家乐。年关将近,他接了60桌酒席的订单,封城之前,忙着屯购食材。

庞益兵比胡守淳更不在意疫情。去买菜的时候,市场老板提醒他,疫情这么重,还买这么多?当时餐饮业与堂食未管制,他心想,年总要过,婚总要结,饭总要吃,不影响。按原计划屯了4个冰柜的鸡鸭鱼肉,满车的蔬菜,几百斤莲藕。

封城公告一出,退单的电话就打来了,再过几天,饭馆不让经营了,三四万的食材成本彻底打了水漂。农村做生意讲究一份人情,不兴订金,成本全部自己承担。庞益兵舍不得看菜烂掉,打算捐给附近的养老院,经过火神山工地时,对于疫情模糊的印象顿时清晰起来。

为了加快进度,火神山聚集了几百台大型机械和几千名外地工人,彻夜作业。工人们都有车,但为避免堵塞工地入口,车只能停在两三公里外的卡口处,人徒步进出。看着街上摩肩擦踵的工人师傅,庞益兵觉得累人又耽误进度,倒了摆渡车上的菜,开始载运工人。

摆渡车的载运空间不到2平米,最多的一次拉了17个成年男人。从早到晚,拉着人货一天跑上百十来趟,这台600元买回的二手车意外地争气,没有掉过一次链子。庞益兵最担心的是中途没油,有一回正巧拉了个提着汽油的师傅,听说他是志愿者,把油塞给了他;还有人会给他口罩——汽油和口罩,是他当时最缺的东西,就像火神山最缺的是时间。

就在反复摆渡中,他看着火神山一点点长个子,最终建成的模样,和他想象中高楼大院的医院大相径庭,开诊后,他便不再去了。

封城期间,尚黎明每天开着车穿梭于大街小巷。

最开始,尚黎明没太注意到那些特殊的包裹:有吃的喝的,也有口罩、护目镜等医用物品,收件人填得很泛泛,有“白衣天使”、“护士姐姐”,还有“任何有需要的医护人员”。随着疫情发酵,包裹越来越多,有时占了整个库存的3成,他反应过来,将这些爱心包裹作为重点货物,每天优先配送。

物资有个人寄的,也有民间机构寄的,有国内也有国外的,有时他会打过去询问信息,有时会接到寄件人的电话,问他物资送到没,口音天南海北。还有一次,一个河南郑州的市民不知从哪打听到他的电话,提出给协和医院捐赠一批女性专用的经期裤,他帮忙对接了,物资运来时,足足装了两大车,价值20多万。

这种事情他只在新闻里见过,真正发生在身边,有种不可思议的感觉。

除了往医院配送爱心包裹,他还给普通市民配送生活物资,一开始能送到家门口,后来送到小区楼下。配送点人手不够,总要送到晚上才能收工,街上的店面都关了,他靠公司送来的自热饭果腹,吃腻了就换个口味。那两个月,他几乎不与同住的父母接触,进门前先用消毒液将全身上下喷一遍,钻进房间后才敢脱口罩。

他在武汉生活了近30年,这个城市总是处于热火朝天的变化之中,听得最多的是车来人往的噪音,这两个月,他突然听清了城市上空的鸟叫。

月2日,湖北武汉,庞益兵在疫情期间蹭驾着这台摆渡车在火神山医院工地附近拉载建筑工人。如今,这台摆渡车插上了“牛骨头”的广告招牌,不再动弹了。新京报记者 郑新洽 摄

月2日,湖北武汉,庞益兵在疫情期间蹭驾着这台摆渡车在火神山医院工地附近拉载建筑工人。如今,这台摆渡车插上了“牛骨头”的广告招牌,不再动弹了。新京报记者 郑新洽 摄

4

穿越无人之街

每一天,何平要穿越长长的无人之街。

从家到协和西院,正常通行时间是1小时20分钟,现在变为20分钟。有一回,何平一边开车,一边和北京队的医生通电话,不留神闯了红灯,再一看,街上没车也没人。还有一回,她去一位老教授家取捐赠物资,以往繁华的街区悄无声息,街灯都灭了,夜色中,唯有她的车灯亮着。

病区开放没多久,50张床位就住满了。头半个月,每个人心情都不好,入院患者大多病重,病房里条件也有限,一连几天出现了死亡病例,他们专门开了一场病例讨论会。武汉的病例仍在增加,有一天,病区白天出院了10个患者,晚上就收进11个,值班医生应接不暇,北京队的医生臧学峰从驻地赶来救场。年轻人没觉睡也很精神,脚下踩着共享自行车,嘴里哼着“我像风一样自由”,还举着手机拍了个小视频,让她感觉轻松了一点。

医疗资源的跟进,减轻了先批定点医院的压力。2月3日、2月8日,火神山与雷神山相继收治患者,通过改造现有设施,武汉增加了14家方舱医院,分流病情较轻的患者,人等床的现象逐步缓解。

经过一段时间的治疗,患者的病情也日渐好转。胡守淳在ICU住了近半个月后回到了12楼西,是当时病区病情最重的患者。他胃口不太好,吃不下饭,喝不下营养素,当时的病区主任丁新民吓唬他,不喝就弄回ICU插管——那是他打死也不愿意的事。丁新民走了,他向护士求情,想少喝一瓶,护士总是搪塞他,喝完这瓶再说。就在这种半凶半哄的照顾下,他的病情逐渐稳定下来。

为了患者能早点好,医生护士们想尽办法。给他们理发、洗澡,帮他们寻找失联的亲人,从外面给他们带热干面、水果、春天的花,病区还建了微信群,医生都在,随时为患者答疑解惑。

何平上下班途中,会经过几栋高高的建筑,外立面巨大的电子屏幕上,一开始打着“武汉加油”,当时疫情形势紧张,她看着那四个字,心情沉重;后来,出院患者越来越多,病区渐渐空了出来,屏幕上的字变成了“武汉必胜”,她觉得轻松多了,有一次将车停在马路中央,去拍绿化带中盛开的鲜花。

随着疫情的控制,方舱医院逐步休仓,火神山、雷神山也在送走最后一批患者之后关停。3月31日,何平送走了北京医疗队,盼望着来年春暖花开,彼此还能在武汉重聚。

4月8日,武汉解封。胡守淳对自由的渴望达到顶点,只想“像一条狗子那样冲出病房,在地里撒欢。”

4月2日,湖北武汉协和医院西院区,原新冠肺炎隔离病房如今已恢复正常门诊,楼道内挂着许多锦旗。新京报记者 郑新洽 摄

4月2日,湖北武汉协和医院西院区,原新冠肺炎隔离病房如今已恢复正常门诊,楼道内挂着许多锦旗。新京报记者 郑新洽 摄

缓慢的回归

疫情平息了,武汉的重启并没有在一夕之间完成。

协和西院最后一位新冠康复期患者于4月28日出院,何平的科室5月13日开科,门诊却一改往日的水泄不通,变得异常冷清。那个月,来看病的患者不到之前的1/3,病房里只收了19人。

老袁早就憋坏了,他老老实实地在家关了两个多月,每天只能靠电影度日,武汉解封后,他却没有立即出车。同行老肖胆子大一些,很快复了工,然而街头人烟寥寥,出租车跑上五六十公里也拉不到一个客。他身边买车的人变多了,有的人对公共交通心存顾忌,有的人忘不了封城时的恐惧和茫然,有辆车,好像就有一点安全感。

庞益兵一直盼着解封,真解封了,心中又不踏实,直到5月份做了全城核酸检测,才觉得时机成熟,推开路障,打开店门。

在对新冠的余悸中,人们谨慎地重拾往日生活。

到了6月,何平的门诊才恢复往日的拥挤。那些病情不容再拖的患者,终于鼓起勇气走进这家昔日的定点医院,其中不乏肿瘤患者;来看病的还有二十来岁的年轻人,封城期间,不健康的饮食生活方式和焦虑压抑的心情,让他们也沾染了慢性病。

食客们有些报复性消费的意思,庞益兵的生意因而短暂地火热了一阵。情绪发泄完毕,局促的经济现实浮现,到了六月,这股劲头缓了下来,堂食少了,酒席更少了,他将写着“牛骨头”的广告招牌插上摆渡车,停靠在路边,摆起了夜摊。

想要像狗一样出外撒欢的胡守淳,连走路都费劲。疾病和长期卧床,让他从150斤瘦成120斤,身体肌肉萎缩,两条腿活像两根细竹杆。他能做的最激烈的运动是躺在床上给自己“翻面”,一天夜里不小心摔倒在地,站也站不起来,只能一点点爬回去。

胡守淳的住院时间长达百日,是协和西院最后一批出院者。住院单上写明的医疗费用高达几十万,刚看到这个数字,胡守淳感到莫名的愧疚,觉得花了国家太多钱。

他的卧室里添置了制氧仪、血压计、血氧仪,花了几万元在民间寻求康复的药方,自己定了复健计划,终于恢复了正常的活动能力,在六月的某一天,得以和家人一同外出旅游。

4月2日,湖北武汉,庞益兵与妻子在家中经营农家菜馆。新京报记者 郑新洽 摄

4月2日,湖北武汉,庞益兵与妻子在家中经营农家菜馆。新京报记者 郑新洽 摄

疫情的烙印

城市的街头巷尾,有形与无形之间,新冠疫情留下了独特的烙印。

何平最常去的烤肉店,直到6月份才开张营业,为了节省成本,店里只留2个人,包括老板自己。这还是幸存者。不少餐饮店倒闭,店铺转租,变成了一家家小药店。房地产也颇受影响,庞益兵不少做房屋中介的朋友转了行,投向工厂谋生。

老肖感觉武汉人不爱玩闹了,非必要不出门,打车的人少了很多,一直到春季前,生意才恢复了一些。他当了20年出租车司机,2020年是最萧条的一年,收入比往常直降一半。他有两台车,一台自己开,另一台以低于市面的价格租给一个老乡,老乡拉了几个月,挣不到钱,索性回家带孩子去了。

疫情之后,尚黎明变得更加忙碌。他感到人们更青睐线上购物了,由于业务量增长,公司在附近新增了配送点,人手也翻了倍。

整个武汉都变得“养生”了起来。以往,不少老人被子女哄着骗着才愿意看病,疫情过后,主动来何平诊室的老人变多了;庞益兵将馆子里的塑料碗换成了纸碗,觉得纸碗更健康,他还重写了一份菜单,下架了所有的野兔、野鸭;尚黎明发现日常购买口罩消毒液的人变多了,这是疫情之前没有的;老肖出车时会将口罩戴得紧紧的,总会留一条窗缝,有时,乘客会问他你测过核酸没,有时,见到外国人,他一脚油门就开走,知道自己有些小题大做,仍不愿冒一丝风险。

因为感染过新冠,胡守淳失去了一些朋友,他对此看淡,觉得无可厚非。还有一些仍维持着交情,出来相聚,他高兴,唱《莫斯科郊外的晚上》,收尾时破了音,不如得病前嗓音嘹亮了,自己开玩笑“以前能活108岁,得了这病,只能活107了。”

火神山早已关停,四面竖着围挡,从外面已看不见医院,庞益兵当初盼着它早日建好,现在盼着它早日拆掉。儿子对火神山充满好奇,他载着孩子从知音湖大道驶过,一边指火神山的方向,一边将车窗关得紧紧的。

时隔一年,武汉协和西院南侧因疫情而停滞的工程重新启动,住院楼背部的两扇小门锁住,不再有新冠患者和医生护士从这里进出。在12楼西,何平与胡娟娟见到了北京的战友,而昔日并肩作战的病区,已经回归了疫情前的模样,那堵连夜砌起来的隔离墙被推倒,只有天花板上还残留着绿色的痕迹,病房里为了扩容缓冲区而打出的墙洞,被胡娟娟用两个柜子堵上了。

进出病区,再不用穿着隔离衣绕行特定的路线。昔日的患者通道,此时是医护通道,重症患者们居住过的病房,成了医生护士的休息室。医生办公室拉着窗帘,一年前,这里的窗户始终敞开,每当穿久了隔离憋得不行,他们就会走到窗前,深深地吸上几口气。

彼时重逢,回忆疫情时的场景,仿佛是一场大梦。然而手机里12楼西的微信群、熟悉又陌生的往日病区、专程赶来向她鞠躬致谢的患者,又证明一切真实发生过。

疫情给武汉留下的,也并非全是疤痕。

武汉的复原比老肖想象的还快一些。一度冷清的美食街恢复了以往的人山人海,过完春节,游客越来越多了。春天的樱花是武汉最好的景色,今年,很多武汉人却不急着出门赏花,而是将武大、东湖“让给”远道而来的援鄂医护,感谢他们曾在这座城市最无助时施以援手。

尚黎明感到更有力量了。经历这么一轮,他觉得往后任何困难都可以应对,重新激活的武汉,会比以前更好。

何平开始爱上了这座城市。她是湖北黄梅人,在武汉念完大学后顺其自然地留下。她对武汉一直谈不上喜欢,觉得武汉人脾气急,武汉话也不好听,她不会说,也不打算学。经历了一场疫情,她突然发现这座坚韧不拔的城市是如此可爱,聊天时,开始下意识地在“武汉”前加上带有归属感的前缀词——

“我们武汉。”

新京报记者 戴轩 摄影记者 郑新洽